Umiltà dell’ambizione. Incontro con Antonio Riccardi

Attraverso una terra triste, senza palpiti, sebbene nascosta dietro il viavai di molta gente. Costeggio uno specchio d’acqua sulla scorta delle indicazioni di una voce, la voce di un poeta che interrogo da tempo con attenzione, perché mi parla di qualcosa che mi riguarda, e non so che sia. Trovo infine il Palazzo che si staglia nella sua magnificenza sulla desolazione che lo protegge. Ma in tutto questo io non sono Parsifal, l’Idroscalo non è un lago incantato, il Palazzo Mondadori non è il castello che custodisce il Graal. Forse ne varco la soglia per la prima volta troppo tardi, con troppo disincanto sulle spalle, per subirne il fascino. Piuttosto, mi tornano alla mente certe immagini di Aquarama: «Brasilia, poco oltre l’Idroscalo. […] Nessuno da questa campagna provi a volare / mai, né mai desideri la bella Sirena». Il mistero dunque c’è, ma non la suggestione. È un mistero materiale, la poesia. A spiccare il volo sono i grandi uccelli di metallo di Linate. Eppure, lo so, verrò coinvolto in strani riti, vedrò simboli a me ignoti o oscuramente fraterni, farò domande – ma ho la sensazione che la domanda essenziale non potrà che sfuggirmi. E sia.

Mentre lo attendo, ripenso alle volte che incontrai Riccardi, in precedenza, a partire dagli anni universitari. In una di queste gli porsi delle copie della rivista su cui avevo appena pubblicato un saggio sulla sua opera; ricordo vagamente che dalle sue parole quel lavoro doveva essergli apparso elucubrato, cervellotico. L’ultima volta che lo incrociai era a Riccione, durante un festival di poesia di fine estate. Un’altra epoca, un’altra vita, per quel che pare a me.

Questa è dunque la quinta volta che lo vedo, se la mia pessima memoria non mi inganna nel conto; non posso certo dire di conoscerlo davvero, ma sempre, quando si incontra qualcuno di cui si è frequentata la voce scritta, per quanto cadenzata dalle rade uscite dei libri di poesia, si prova un moto che agevola la confidenza. Mi auguro che sia così anche questa volta.

Mentre lo aspetto, sono vittima di in un déjà-vu: ecco Massimo Gezzi che entra e si guarda intorno, dall’altra parte della portineria. A un certo punto anche lui si accorge di me. Mi avvicino per salutarlo; è passato davvero molto tempo. Mi dice che si trova lì per la prima volta, che deve lavorare proprio a quell’Oscar per Buffoni che gli ha impedito di contribuire alla monografia che su «Atelier» gli abbiamo appena dedicato; mentre parla vaga con gli occhi intorno, per prendere confidenza con il posto. «Impressionante, vero?». «Sì, direi che è più o meno come la redazione di Atelier», gli rispondo, e lui abbozza un sorriso, confermando ironicamente: «Sì, più o meno», come se io avessi celiato. Alla fine dunque accogliamo insieme Riccardi, che ci raggiunge dall’atrio degli ascensori; due rapide parole, poi Massimo ne ripercorre all’inverso la traiettoria e si appresta a salire: deve mettersi subito al lavoro. Antonio invece mi accompagna in una piccola sala Ristorante, deviando dal percorso battuto dai più per dirigersi, se non mi inganno, verso la mensa aziendale. Ecco, cominciano i riti, penso.

A tavola, riprendo confidenza con lui e comincio a parlargli del progetto. Questo nostro primo incontro mi serve per vincolarlo a qualche compito: pensare a un testo di autopresentazione (ma sono certo che, in onore all’understatement, vi rinuncerà) e alla nota biografica (anche in questo caso gli spiego che mi piacerebbe fosse “meno abbottonata” delle notizie con cui si licenziano i libri, ma sono disilluso, glielo chiedo per automatismo); quando passo alla bibliografia, però, gli faccio capire che qui non si potrà glissare, perché senza il suo aiuto io finirei per perdere troppe informazioni. «Non pretendo la perfezione», gli spiego, «ma, pur non avendo il tempo di uno studente universitario che lavora alla tesi, vorrei che le monografie della rivista colmassero, con il maggior rigore possibile, quel vuoto di ricerca sul contemporaneo che lascia l’Università, oggi, per mancanza di progetti sistematici».

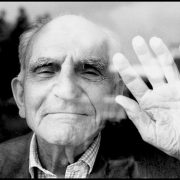

Ha lo sguardo un po’ spento, Riccardi; so che il giorno prima era a Roma, per lo Strega (me lo aveva spiegato per telefono, al momento di fissare l’appuntamento) e mi racconta che ha fatto tardi, ha preso un aereo in piena notte. Quando però ci si mette a parlare di poesia, i suoi occhi si accendono e chiacchiera volentieri. Mi viene da pensare che forse, anche qui, nel suo regno, non è che abbia poi tante occasioni per entrare nel merito della poesia contemporanea, del suo brulichio sommerso, delle sue intricate (e, a un occhio esterno, viziose) vicende. Questa idea mi pare insieme inverosimile e del tutto plausibile. Le persone che incrocia e saluta, nel ristorante, sono indubbiamente altri dirigenti come lui; i loro nomi forse non mi sarebbero ignoti, ma quei volti gentili non mi dicono nulla, mentre guardano il nostro tavolo con la delicatezza di non mostrare curiosità verso di me, che pure sono un estraneo. Magari un potenziale scrittore, o un rompiscatole, o tutt’e due, nei loro pensieri. O forse hanno indovinato: sono peggio, un poeta.

Ma i gorghi di questi pensieri non mi trattengono. Indago piuttosto il mio interlocutore, voglio cogliere l’occasione della monografia per capire quale nucleo dei suoi versi mi attrae. Si parla di poesia, si fanno dei nomi, si torna sulle questioni più ovvie, che però in questa sede sono doverose: perché la poesia ha così poco spazio nel mondo, perché è tanto reietta. L’impressione di una certa solitudine di Riccardi, coltivata insospettabilmente proprio qui dentro, nel cuore dell’editoria italiana, si fa più forte. Si finisce per parlare di che cosa si potrebbe fare; io gli ricordo la prima volta che lo conobbi, nella sede della San Paolo in occasione del convegno di «Letture» di cui si era reso promotore. Credo che in questi anni Riccardi si sia distinto per diversi tentativi editoriali di rilanciare la poesia, e che questo merito gli sia poco riconosciuto; penso per esempio alla serie dei «Miti», libricini supereconomici dedicati a classici o contemporanei famosi, alla rinascita dell’Almanacco dello Specchio, alla pubblicazione di un’antologia di giovani nati negli anni Settanta, e così via. Lui mi racconta dell’ultima avventura, in tal senso, ovvero della pubblicazione di una collana «Junior». Mi spiega l’idea di quattro plaquette per dare spazio ad autori under 35, sfruttando annualmente la “giornata della poesia” del 21 marzo come occasione per l’uscita («una data giornalistica», mi confida, «ma oggi per promuovere la poesia bisogna approfittare anche delle fandonie»): «Si tratta di volumetti rigorosamente di 32 pagine di foliazione, in punto metallico, da tenere insieme in cofanetto, in modo da convincere i librai a collocarli sugli scaffali insieme ai libri veri e propri». Poi mi spiega l’idea del coinvolgimento della Mont Blanc per supportare il progetto e di tutti gli altri stratagemmi per inventarsi un nuovo spazio per la poesia. È con un po’ di rammarico, tuttavia, che constata il silenzio della carta stampata e degli addetti ai lavori, rispetto all’iniziativa.

Chiede ragguagli anche su di me, a un certo punto. Chissà, forse teme che io voglia propinargli qualche raccolta di versi. «Ho un libro in uscita, per gennaio del prossimo anno». Non per Einaudi, gli spiego, ma per un piccolo editore. «A quanto pare sono veramente inabile a promuovermi, ad andare in giro a vendere i miei libri», aggiungo rispondendo al suo sguardo interrogativo. A dire il vero, i resoconti che ho potuto vedere non mi sembrano poi così disprezzabili, a fronte di quanto ottengono (lo so) altri nomi più acclarati, che non hanno difficoltà a mantenere le posizioni. Ma gli faccio capire che mi dispiace molto relativamente, il mio libro comparirà in una serie di titoli eccellente e poi, in poesia, il contesto conta poco, almeno in prospettiva. «È un viaggio lungo, quello della poesia». Riccardi mi lancia una conferma con uno sguardo pungente e fraterno. Forse comincia a conoscermi, a capire che sono determinato ad andare al fondo delle questioni, senza indulgenze.

Quasi non ci crede che mi trovo lì per la prima volta. Così, al termine del pranzo, mentre ci dirigiamo verso il suo studio, si mette a parlare della struttura del Palazzo e del suo architetto brasiliano, Oscar Niemeyer, che ha progettato anche diversi edifici di Brasilia. «È ancora vivo, ha più di cento anni», mi dice. Non mi sta parlando per magnificare il suo regno e rimarcarne una grandiosità fin troppo evidente; del resto, poco prima ha capito che il mio stupore d’occasione (fingo anche di non sapere di Niemeyer, che cita nelle note del suo Aquarama) è solo un velo di timidezza che nasconde una passione feroce, totale. Descrive l’edificio con affetto sincero, con una sorta di devozione non servile, autentica; anzi, mi sembra di cogliere un certo interesse per l’architettura in generale.

I riti proseguono. L’ascensore si apre al suo piano di lavoro, si attraversano i comparti di tutte le attività che ruotano attorno all’industria del libro, dalla progettazione grafica all’ufficio stampa, passando per le varie redazioni; si svolta in fondo nel suo reparto. Noto subito, dietro alla sedia dove sta per sedersi, una storica fotografia di Vittorio Sereni, assiso nel suo scranno editoriale. Assiso o tormentato? Continuo a immaginarmi il peso di una solitudine non riconosciuta, da rinnegare persino, come un’amante che ti avvelena con la stessa gioia sincera che ti offre, e non può sottrarsi a tale sortilegio. Entro nel dettaglio del numero, spiego a Riccardi quali materiali ho già, quale sarebbe la tempistica, pur flessibile. Gli spiego che dovremo accordarci per un altro incontro, in modo da intervistarlo alla luce della rilettura delle sue poesie e degli interventi critici che lo riguardano. Bene, è tutto, ed è ora che riparta. Ricevo in omaggio alcuni libri, tra cui i primi quattro dello «Specchio junior». Io avrei nella borsa la stampata di un romanzo, ma ho già deciso che non glielo porgerò. Del resto, so benissimo che ora come ora sembrerebbe solo una satira in salsa autobiografica sul mondo della scuola e della poesia, mentre è tutt’altro. Dovrò lavorare ancora, sul testo e sul contesto, per liberare l’opera dalla mia ombra. Anzi, temo che dovrò frapporre fra me e quel testo altri libri, per riuscire a distanziarlo.

Si narra che Parsifal, di fronte ai prodigi nel castello di Amfortas, il re pescatore, si sentisse indiscreto e per questo motivo si mantenne ligio all’educazione ricevuta: “Non domandare”, gli aveva raccomandato il principe Gurnemanz, suo maestro, “perché un cavaliere aspetta che siano gli altri a raccontarti di sé”. Così se ne andò l’indomani, e perse per sempre l’occasione di svelare il segreto supremo. Ma io non sono Parsifal, e mentre mi allontano comincio ad annotare le mie domande.

* * *

È trascorsa un’altra estate strampalata e sta ricominciando la scuola, quando riusciamo a fissare il giorno dell’intervista. Alla fine, per questioni di date e di impegni, dobbiamo rivederci ancora nella sua sede di lavoro.

Quando lo raggiungo, piazzo senza indugi il mio registratore sul tavolo, apparecchio un foglio scarabocchiato di osservazioni e lascio che la chiacchierata prenda spontaneamente la sua forma.

Gli chiedo di partire raccontando i primi approcci con la poesia. La domanda è banale, ma io sono concentrato a capire quando la sua voce, così strutturata, ha indovinato il proprio progetto. «A parte l’incontro con i grandi della letteratura che ciascuno di noi fa attraverso i percorsi scolastici», mi dice, «il primo incontro vero con la poesia contemporanea è stato con Il disperso di Maurizio Cucchi. Avrò avuto, direi, diciotto-vent’anni, ero al primo anno di università, forse». Lo incalzo subito, su questo indugio della memoria: «Scrivevi già?». «Scrivevo già, scrivevo delle cose orrende, in puro stile, seguendo una frammentazione oscura, e francamente insopportabile… Avevo un forte intendimento sulla parola, sulla forma. Così la lettura del Disperso mi fece molta impressione. Non sapevo esattamente bene per quale motivo, ma mi fece davvero impressione. Così, poi, cercai di contattare Cucchi e gli sottoposi le mie poesie. Lui è sempre stato uno di quegli scrittori molto attenti a leggere gli autori delle generazioni successive, molto attenti ed entusiasti, anche. Mi ricordo che gli sottoposi una serie di poesie scritte durante un viaggio in Danimarca, avrò avuto ventidue anni…». Con uno scatto della voce Riccardi e un sorriso trattenuto ribadisce che, appunto, erano orrende e Cucchi, giustamente, gli disse che facevano schifo. Immagino che i termini non fossero esattamente questi (spesso si è così duri con sé stessi e la propria giovinezza), ma penso anche quanto sia difficile confrontarsi schiettamente sulle proprie scritture, e quanto sia salutare, in questo, una differenza di età. Spiegare una critica a un coetaneo senza essere preso per un arrogante è impresa ardua, la ritengo anzi una vera prova d’amicizia. «Facevano schifo, però c’era un verso effettivamente un pochino più strutturato, che aveva dentro qualcosa di sensato, in nuce.» Riccardi prosegue ripetendo le parole con cui Cucchi gli indicò la base sulla quale lavorare. «Soprattutto, mi disse la cosa che doveva dirmi, cioè che “non si scrive poesia senza prima esserci effettivamente entrati dentro”, e quindi mi disse: leggi questo e questo e questo, ovvero i libri che lui riteneva imprescindibili: Giovanni Raboni, Vittorio Sereni…». Mi aspetto che l’elenco avanzi, ma su questo secondo nome spende subito una precisazione: «che è per molti, me compreso, l’autore cruciale del Secondo Novecento, diciamo post-montaliano, senza il quale non si può pensare a una poesia di tipo filosofico, che è la poesia che interessa a me». Ecco, parlando di altri Riccardi comincia a parlarmi di sé, e riprende il filo di una mia osservazione precedente, quando gli ricordavo una critica, anche piuttosto spietata, di Matteo Marchesini, il quale considerava l’ambiguità costitutiva del tono altisonante di molti suoi versi: «Quello che dicevi tu rispetto al fare una poesia che abbia un vago sapore sapienziale è un errore di prospettiva vero, interno, cioè la mia è una poesia di tipo filosofico più che sapienziale – ciò, naturalmente, al di là dei risultati cui si giunge», precisa ingolfandosi in una leggera, affabile risata. Questa insistenza sulla filosofia mi sposta su un altro nodo dei miei appunti, ovvero la sua formazione, che si indovina, anche sugli indizi di qualche curatela, non essere mai stata sconfessata, come molte volte accade, invece, nel passaggio dagli studi alla realtà del lavoro. «Sì, sono di formazione filosofica, e sono convinto, come sottolineava con grande precisione e semplicità Maria Zambrano, che ci sia una contiguità stretta tra la strumentazione messa sul tavolo dalla poesia e quella messa sul tavolo dalla filosofia, vicinanza molto più stretta di quella che intercorre tra la filosofia e altri sistemi espressivi». È lui stesso, poi, a tornare dopo questa precisazione all’elenco rimasto in sospeso; ci tiene a testimoniarmi che Cucchi gli indicò anche una serie di autori che avevano «operato una sperimentazione, dichiarata o meno», negli anni fra il Sessanta e il Settanta: «Naturalmente il grande Elio Pagliarani, ma anche Giancarlo Majorino, e ovviamente i quattro piloni fondamentali che orientano la poesia post-montaliana, cioè Luzi, Bertolucci, Caproni e appunto Sereni». Chi si vuole occupare «non dico professionalmente, perché non è il termine esatto, ma seriamente di poesia», non può prescindere, mi conferma, dal dissodamento compiuto da questi autori.

Fin qui tutto mi pare ineccepibile, anzi, persino troppo. Vorrei poter notare in un quadro tanto oggettivo qualche sproporzione o qualche particolare che rompa l’equilibrio, ma forse è lui stesso a porgermelo, quando conclude su Cucchi dicendomi che la posizione che assunse nei suoi confronti fu giusta, salutare: «Questo prevede che un intellettuale o uno scrittore sia sempre disposto in qualche modo a orientare la generazione seguente con un certo slancio di simpatia, il che non è facile, l’ho capito dopo, e non è nemmeno così comune». Eccolo, il volto meduseo della tradizione, a far capolino. Ecco la generosità che può diventare viziosa, mi dico, se non implica il confronto fra tempre poetiche e umane comunque forti, se non prevede un duello fra gentiluomini, ma comunque mortale. Riccardi, lo sa, con queste affermazioni mi tocca sul vivo, perché in più circostanze sono stato io il primo ad alzare i toni, in varie questioncelle di poesie, sul pericolo di farsi adottare troppo supinamente da padri bendisposti. Ma questa nostra conversazione lascia venire alla luce ciò che, per me, era rimasto sempre scontato, e invece andava forse messo maggiormente in risalto, ovvero il fatto che, appunto, il dialogo è sano quando il maestro non vuole compiacere l’allievo, ma ha il coraggio di mostrargli i propri limiti, e quando, dal canto suo, l’allievo ha la capacità di difendere la propria autonomia. Chi ha un ruolo di responsabilità, nel piccolo mondo della poesia, che si tratti di una piccola rivista o di una grande collana non fa differenza, deve rendere conto di questa sua necessaria tensione verso i valori in cui crede e che vuole salvaguardare; ma quante volte si incolpa il maestro per essere riuscito troppo agevolmente nel proprio intento, quando invece si dovrebbe puntare il dito contro allievi troppo docili, senza nerbo e senso critico? Una valutazione sulla generazione dei padri, allora, deve comportare sempre anche un’analisi di sé stessi e dei propri fratelli, altrimenti diventa la consacrazione di un equivoco.

Non ho remore, dunque, a stare sulla questione: «Infatti avete poi redatto insieme», gli dico, «un’antologia di poeti giovani». Un Oscar Mondadori, si schermisce parzialmente, per sottolineare che va letta come un’opera che non nasceva da «un’ipotesi specialistica», ma compiva una sorta di «carotaggio di una ventina d’autori» su una generazione «notevole», che vanta già almeno altrettante voci che fanno un lavoro ottimo. Nel gioco delle parti, temo che Riccardi, che è persona troppo accorta per non accorgersi di certi dettagli, in qualche modo metta le mani avanti circa la noiosa questione degli assenti, tra i quali peraltro potrei anche annoverarmi. A gesti, cerco di fargli capire che non ci penso nemmeno a trincerarmi in posizioni tanto ottuse. Devo togliermi di mezzo, per riprendere l’affondo.

Continuando a intercettare lo sguardo pietrificante della tradizione, ma sempre di rimando, ritorno quindi alla presentazione che Cucchi fece della sua raccolta d’esordio, indicata come il primo libro importante della sua generazione. In questo modo evito, mi sembra, di lasciare entrare nello specchio la mia immagine, perché è la sua che mi interessa. Al più, gli concedo di tentare un confronto fra la «sua» generazione, appunto, e quella dei «nati nei Settanta». Parlare in termini così astratti, lo sappiamo bene tutti e due, è fuorviante e ci si espone a banalità al limite del ridicolo, ne conveniamo. Fa l’esempio dei Novissimi, per dimostrare che una dichiarazione di intenti di gruppo non basta a raggirare le differenze che ci sono per esempio fra Balestrini e Pagliarani, «entrambi autori che stimo», mi dice, «per quanto io sia magari più vicino all’ipotesi letteraria messa mirabilmente in atto con La ragazza di Carla di quanto non sia rispetto alle intenzioni che hanno mosso e muovono il primo, che tuttavia resta un autore che mi interessa». A me viene in mente, infatti, una sua recensione a Balestrini apparsa su un vecchio numero di «Poesia» che ho ripreso in mano in estate per cercare materiali utili per la monografia in preparazione: mi ero giusto soffermato a notare questa attenzione nient’affatto scontata, considerata la diversa impostazione espressiva dei due. «Quindi è molto difficile parlare di generazioni. Detto questo, la mia è un po’ sparpagliata, direi, frammentata; intanto perché ha avuto la fortuna, o la sfortuna, di avere una generazione che l’ha preceduta con delle personalità di un certo rilievo, forti, in un momento peculiare, editorialmente e culturalmente parlando, e, come spesso capita in questi casi, la generazione seguente risulta meno coesa». Questo evidentemente non significa che manchino fra i suoi “coetanei” delle personalità notevoli, «che magari non hanno avuto, o non hanno avuto subito o addirittura non hanno avuto ancora, nonostante ci si approssimi ai cinquant’anni, una visibilità editoriale compiuta». Si tratta di autori che hanno sì un loro percorso, che magari sono anche attivi da anni sulla scena letteraria, ma che per una ragione o per l’altra sono sempre rimasti in tono minore. Fa l’esempio di Villalta, giunto ora al suo libro più importante (Vanità della mente), che rappresenta per lui «l’occasione per dare al proprio lavoro la dimensione prospettica che merita. Stefano Dal Bianco l’ha avuta prima… E poi altri, ad esempio Roberto Deidier». Mi rendo conto, da quello che Riccardi mi dice e dai nomi che fa, di una visione della poesia contemporanea ampia e articolata, ben consapevole insomma anche dei territori più lontani da quelli frequentati direttamente per ragioni proprie; non che mi aspettassi qualcosa di diverso da parte sua, ma non è affatto scontato trovare direttori di collane che conoscano veramente il mondo della poesia, anche perché la maggior parte di ciò che accade resta sommerso. Serve un occhio scrupoloso e competente per discernere, nel caos apparente, la matassa dei fili che si vanno stringendo in una fune che tira e fa muovere la storia di tutti, ovvero quella serie di percorsi che vanno intrecciandosi, magari anche in virtù delle loro differenze e contrapposizioni, fino a formare la tradizione…

Come limiti per circoscrivere la sua generazione Riccardi individua, in linea di massima, il ’55-’58 e il ’67-’68, e mi trova in perfetta sintonia, quando nota per molti una sfasatura dettata da vicende editoriali, a discapito del puro discorso anagrafico. «Nicola Vitale, che è del ’56, è di fatto vicino a Valerio Magrelli, che è del ’57, ma è di una generazione dopo dal punto di vista delle scansioni della poesia». Mentre mi sottopone questo dato, io mentalmente mi interrogo su quali siano le ragioni storiche dietro a tale fatto, ma la verità è che la complessità del reale non si governa con le nostre schematizzazioni, infatti a Riccardi viene in mente, seguendo il filo di questo ragionamento, un esempio simile fra altre generazioni: Giampiero Neri. «Anche lui fu uno di quelli che mi consigliò Cucchi e mi accorgo sempre di più di aver avuto, nei confronti di questo autore, un debito testuale molto forte, più di quanto io non avessi pensato. Anche lui di fatto è un autore di una generazione prima anagraficamente rispetto a Cucchi, De Angelis, Viviani, Conte… Ma, di fatto, è in quella generazione dal punto di vista della risultanza testuale, visto che il suo primo libro, L’aspetto occidentale del vestito, è del ’76 e quindi è dello stesso anno del Disperso, di Somiglianze…»

Il richiamo a Giampiero Neri sposta la mia attenzione su un altro nodo che mi interessa mettere in risalto: la paziente costruzione di quello che dovrebbe risultare, idealmente, un unico grande libro. Quando lo interrogo intorno a questo suo progetto, Riccardi ha parole semplici ma per me determinanti: «Credo che chi si occupi di letteratura che possiamo definire di ricerca, ovvero slegata dal mercato editoriale, e particolarmente di poesia, non possa avere delle ambizioni limitate, ma deve porsi delle ambizioni smodate». Del resto, ribadisce sorridendo, già la poesia non conta nulla, dunque che senso avrebbe impegnarsi in un’avventura in essa senza darsi obbiettivi assoluti? E questa grandiosità del progetto, prosegue, «io la intendo anche nella relazione tra elementi nucleari, come i versi, ed elementi macroscopici, cioè non solo il testo che contiene il verso, in una relazione strettissima e direi ossessiva, ma anche nel progetto d’insieme, ma anche addirittura in un senso più ampio, che è quello del proprio destino individuale. Perché è questa dimensione», conclude, «che tiene in piedi sempre quello che vuoi fare, anche se magari non sai esattamente che cosa sia».

Lo sento dal tono delle sue parole, e vedo che lui lo capisce dal mio atteggiamento, dal mio sguardo: siamo arrivati al cuore pulsante della questione, al nucleo che maggiormente interessa entrambi, ciascuno a suo modo. Gli chiedo dunque, dopo gli esordi di cui mi ha già spiegato, come abbia identificato a un certo punto la sua voce, intercettando l’oracolo, il proprio fato. Riccardi cerca di spiegarmi com’è possibile che il suo primo libro contenga già potenzialmente tutto il suo repertorio. Si aiuta con un foglio, su cui va tracciando delle linee. «Il profitto domestico ha una struttura vagamente narrativa, diciamo, dal punto di vista dell’impianto (è il racconto di storie familiari, in un luogo, ecc.) e questa struttura parte da qui e arriva qui. Scrivendolo, io ho dato delle placche di costruzione dell’intero del testo, sapendo quasi da subito che dentro ci stavano delle altre placche». Mi mostra il foglio:

E prosegue: « Allora a me interessava restituire una visione d’insieme e un catalogo dei materiali che la stavano costruendo, esattamente come un progetto architettonico. Così per esempio», e riprende a tracciare linee sul foglio, «quel pezzetto che nel Profitto mi interessava molto, e si intitolava Vulcano e la preda, è poi diventata Gli impianti del dovere e della guerra, con tutto il suo sviluppo architettonico (la divisione in quattro parti, che corrispondono ai nomi degli altiforni nelle Acciaierie Falck)».

«Così, poi, so benissimo che nel Profitto ci sono altre cose che diventeranno dei libri compiuti, se mai li scriverò. Del resto ne ho già una decina, forse, di idee, di appunti, di cose che…», e mentre sembra quasi volermi mostrare idealmente, a gesti, la sua officina, io penso ai miei stessi quaderni-semenzaio, a quella congerie di annotazioni, di intuizioni, di ipotesi, e ancor più di titoli plausibili, di nomi, di mantra… Siamo al dunque, mi sento davanti alla “cosa” che, enigmaticamente, mi riguarda, nel mio interesse per la sua poesia. Riccardi peraltro aggiunge una frase definitiva, in tal senso: «Questo è ciò che umanamente mi soddisfa, che mi permette di…», e sorride, sorride un sorriso che è piena confidenza, piena responsabilità di fronte a sé stessi, e quindi è un sorriso inevitabile, sapiente ma allo stesso tempo pacificato con sé stesso, senza astuzie: «che mi permette di fare dell’altro, di vivere. Perché so che lì dentro confluiscono i fantasmi, le ossessioni, le riflessioni… E confluiscono veramente, capisci?, non artificialmente». Sì, capisco; a mio modo oscuramente intendo. Però lo incalzo, perché dentro l’affinità misuro anche la discrepanza. Penso per esempio al mio alternato bisogno della forma: cerco una qualche struttura finché mi dà attrito e mi espone su un ciglio pericoloso, mentre quando sento che diventa un binario su cui potrebbe scorrere protetto qualsiasi mio discorso (come certi sproloqui politici in metro di altri scrittori o effusioni sentimentali ed erotiche costrette in quartine e sonetti), ne prendo distanza. Penso perciò alla sperimentazione inevitabile che per me comporta il dubbio sistematico sull’identità, umana e poetica, e quindi sulla voce stessa, che solo alla fine potrà farsi riconoscere, se sarà dato, come di corpo in corpo (di libro in libro) una metempsicosi. Da che cosa nasce questa fiducia nella propria voce, gli chiedo, questa fiducia nella possibilità di sostenere attraverso di essa tutte le evenienze della vita, con i suoi imprevisti…

Ma, come spesso capita, quando due che parlano sono improvvisamente sprofondati nel discorso che ciascuno vuole portare avanti, lui si appoggia alla mia domanda per dire altro, perché non può fare diversamente, deve rendere conto di sé fino in fondo. Intercetta così una mia parola, fiducia, in rapporto al futuro: «Vedi, io sono cresciuto e sono sempre vissuto in una città industriale come Sesto San Giovanni, che è una città piuttosto peculiare, è stato il centro dell’acciaio d’Europa, e quindi il centro di un’industria che è finita. Allora a me interessava il fatto che nel passaggio dall’economia industriale all’economia finanziaria si perde completamente il senso di fiducia nei confronti del futuro. E c’è una ragione strutturale precisa, perché se dovessimo semplificare potremmo vedere che nell’economia industriale tanto le maestranze operaie quanto la parte padronale, pur duramente contrapposte, avevano sempre avanti a sé il futuro come elemento cruciale di un miglioramento continuo: la fiducia in un futuro migliore per i propri figli. Il sol dell’avvenire per gli uni e il radicamento del proprio capitale nella società per gli altri. Nel momento in cui si passa all’economia finanziaria tutta questa dimensione muta completamente, perché i mercati sono un’altra realtà, perché la distanza del fare reale fa sì che i mercati siano delle praterie piene di incertezze». Mentre va avanti, e ribadisce questo crollo verticale di fiducia nella storia («già per la mia generazione, figurati poi per quella dopo», segnata com’è dalla condizione di precariato) io ritorno a una fotografia, quella che tengo sul desktop del mio pc, la stessa che mi ha suggerito la stesura di una poesia (Italia ’57), nella quale mio padre, come semplice e giovanissimo operaio, lavora accanto ai “padroni”, piegati anch’essi sul banco di lavoro, appena distratti dall’obiettivo che li ha improvvisamente presi di mira…

Mi distraggo un po’, seguendo queste suggestioni. Quando riemergo, riattacco da un altro punto la questione del progetto di un’opera totale. Da alcune recensioni, mi era parso che il libro più recente di Riccardi non fosse ricondotto, come il precedente, al catalogo approntato nel Profitto domestico. «In effetti», mi risponde, «Aquarama si compone di materiali che non erano nel primo libro, ma in realtà ne fa parte. Vedi, in fondo il Profitto domestico è un libro sulla natura, sulla relazione fra l’uomo e la natura in un luogo, che è un podere. Ed è un tema per me fondamentale, che va raccontato dal punto di vista di chi, come me, ha vissuto sempre in città. A me insomma interessa raccontare la natura attraverso i suoi emblemi, che possono essere il ferro battuto del liberty oppure il museo di scienze naturali, dove uno ha l’esperienza di un vis-à-vis con un pieno di natura impossibile nella natura stessa, vero ma non vero». C’è dunque ancora un’intenzione filosofica nell’indagare il rapporto fra finzione e realtà, all’interno del percepito della natura, dove la donna, mi spiega, è in quel momento (si riferisce puntualmente ad Aquarama) la natura pura, in un contesto di natura-finzione, in un luogo che è il giardino storico di Milano, che è uno scorcio artificiale di natura progettato addirittura per essere selvaggio… «Con questo», intervengo, «tocchi l’altro grande cambiamento antropologico della nostra società, addirittura precedente a quello che raccontavi prima, in rapporto alla fiducia nel futuro nell’epoca delle grandi industrie: mi riferisco alla perdita della civiltà contadina. L’Italia prima di essere una nazione industrializzata era una civiltà rurale…». Gli domando, in quest’ottica, di Cattabiano: «Un podere di famiglia da 500 anni… Poi i miei erano degli storditi bestiali e hanno fatto di quelle cose…», dice divertito per farmi capire che non è di loro che gli interessa davvero, perché non c’è feticismo rispetto al passato familiare: c’è ancora uno scopo filosofico, semmai; perciò gli chiedo una definizione della natura.

«C’è quella meravigliosa definizione… era in un racconto scritto da Márquez negli anni Sessanta: “La natura è quel luogo orrendo dove i polli vanno in giro crudi”…». Definizione comica che parte, in effetti, da un’ottica già post-naturale, commento. «Il problema è questo», riprende, «noi di fatto stiamo in un orizzonte in cui quella frattura si è ormai totalmente, irrimediabilmente consumata. Di più, anzi: noi viviamo in una dimensione culturale in cui quella frattura non solo si è consumata, ma è stata assorbita e reinventata. Torniamo all’idea del falso della natura. Questo a me interessa perché è una storia lunga, ci abbiamo impiegato generazioni e generazioni, epoche successive, a ridefinire questa modalità di rapporto. Perché la natura, che è in sé il volto più bello del mondo, rimane un posto di cui sospettare. La natura è meglio tenerla sotto controllo, perché è pericolosa davvero, non è pericolosa per finta. Pensa alla semplicissima esperienza di trovarsi in un bosco senza potersi raccapezzare: è un’esperienza che ti fa riprecipitare in una dimensione che sta prima di quel lungo cammino culturale che ha ridotto la natura a un luogo potabile, bello, addomesticato…». Mentre mi parla mi tornano alla mente i versi di Vulcano:

Sentiamo il bosco bruciare da sotto

e ancora mi pena risentire

due voci miste in una sola

bruciata e di metallo.

Altre volte ho pensato

alla vita di ferro che non si vede

ma segna improvvisa un dovere

per ognuno che vive e poi muore.

Per gli animali non è il dovere

ma sgrava le due voci la natura.

Si trovano all’interno di un capitolo strepitoso dei suoi libri, anzi, del suo unico libro in fase di costruzione. Forse lui ha intuito che sto pensando proprio a quelle scene: «Nel Profitto domestico raccontai un’esperienza vera: mi trovavo al bordo del bosco del mio podere e a un certo punto sentii per svariati minuti una lotta mostruosa e mortale tra un cinghiale e un cane selvatico». Anche dalle mie parti non sono poi così rari gli incontri con i cinghiali, gli dico per fargli capire che ho ben inteso quale sacro terrore ci prenda in frangenti simili. «Ma anche quando vedi un animale meraviglioso, che so?, un capriolo, e gli sei abbastanza vicino, avverti che ti trovi in una dimensione a cui non sei abituato: hai davanti una bestia che si muove in un modo improvviso e… sospetto».

Anche il tema della natura era fra quelli che più mi intrigavano, proprio per questo suo sguardo che non cede all’idillio, agli stereotipi che pure riemergono in tanta letteratura contemporanea. L’essere umano è, in quanto tale, mi viene da pensare, parte della natura e insieme altro da essa, fin dall’origine. L’uomo è natura che si rivolge su stessa, e può compiere questo destino seguendo un crinale positivo oppure aprendo quelle ferite devastanti che il progresso tecnologico, lo sappiamo tutti, ci ha messo davanti agli occhi.

Affrontato anche questo tema, sento di poter declinare il mio colloquio. Ciò che volevo sondare è stato toccato; gli chiedo comunque del suo impegno nel promuovere la poesia in un contesto come quello mondadoriano. «La poesia è una parte residuale dell’attività editoriale, non c’è bisogno di ripeterlo. Io credo però che un editore che abbia una storia importante, su questo fronte, non debba dimenticarsela». Fa per voltarsi e mostrarmi l’immagine di Sereni che ha alle spalle, ma l’ho già notata bene, gli faccio capire. «Certo, lavorare alla Mondadori è una fortuna», proprio in riferimento al passato che eredita e che fa sì che all’interno della casa editrice ci siano sempre state e ci siano ancora persone che hanno un rapporto stabile e forte con la poesia, ma capisco anche quanto sia importante che, pure ai nostri impoetici tempi, ci sia chi avverta il peso di dover continuamente ricordare le intenzioni della Mondadori nei confronti della poesia. Ritorno così a quella sensazione di solitudine di Riccardi che mi aveva colpito, e mi interrogo su quanto questo peso gravi e diventi persino (così va il mondo) un’ipoteca negativa sulla sua poesia. Intanto Riccardi mi confida dello straordinario e persino un po’ commovente interesse rispetto all’ultima iniziativa, quella della collana «Junior» dello «Specchio», riscontrato all’interno della casa editrice: come se anche persone che magari non si occupano di poesia avessero capito che si trattava di qualche cosa che ha a che fare con il dna stesso della casa editrice. «E magari si perdono dei soldi», prosegue accalorandosi, «ma non è un problema specifico, perché, come diceva giustamente Arnoldo Mondadori scrivendo a Ungaretti all’inizio degli anni Quaranta, una casa editrice ha bisogno di personalità di assoluto rilievo e dentro la poesia probabilmente ci sono, e ci sono anche in nuce, e quindi è fondamentale mappare, come si dice brutalmente, le nuove generazioni. Un’attività che, tra l’altro, nessun altro editore fa» – ed è un’osservazione, quest’ultima, non di poco conto. «Naturalmente», riprende Riccardi, «poi magari si sbaglia, ma si fanno sempre le scelte in un’ottica continuativa rispetto alla storia della casa editrice, senza deflettere. Così abbiamo cercato, io e Cucchi, di rimediare alla fatica dello “Specchio” nel testimoniare il lavoro delle ultime generazioni, perché le collane questo devono fare: seguire la poesia nel suo farsi. Una collana non può dunque permettersi di non registrare il lavoro delle personalità più recenti, altrimenti è una collana morta».

Pensavo di aver raccolto tutti gli indizi che mi premeva, ma anche sulle questioni più ovvie, che sto liquidando alla fine del nostro incontro, Riccardi mi lascia suggestioni importanti, affermando princìpi che sarebbero da considerarsi ovvi e invece ovvi non sono. Mi rincuora sentire la convinzione con cui li pronuncia, dal suo tanto invidiato quanto oneroso punto di vista.

Ma torno alla sua poesia, con il giochino consueto delle coordinate critiche che si è soliti dare per identificarla: e si parla dunque di linea lombarda e di linea parmigiana.

«Se la linea lombarda è Sereni, sì, non ho certo remore a riconoscere tutti i miei debiti, ma credo che sia riduttivo per Sereni parlare solo in quei termini… Parliamo insomma di uno dei più grandi poeti del Secondo Novecento. Allora Montale cos’è, linea genovese?», sbotta divertito. Ma c’è anche un certo pathos nel voler affrontare qualche radicata perplessità che avverte intorno a Sereni: «C’è ancora un po’ di diffidenza a considerare “quel signore lì come una roba…”» e dai gesti lascia intendere la grandezza che vorrebbe esprimere. La poesia deve compiere anche un lavoro di riflessione, deve avere una forza di pensiero notevole, mi ribadisce, «e Sereni con il minimalismo non c’entra nulla… Anche quella è stata una lettura paradossale, no? “Esile mito…”, altro che esile! A me è dunque sempre interessata la linea di discendenza con Sereni, e anche la relazione di Sereni con altri scrittori italiani e stranieri. Non è un caso che quando ho riacceso la collana di poesia negli Oscar, dopo vario tempo che era stata chiusa, il primo numero fu il Paterson di William Carlos Williams. Autori e testi che “non si tirano indietro” di certo, insomma».

«Dall’altra parte c’è certamente Bertolucci», completa la risposta alla mia domanda, «non semplicemente per questioni di territorialità (Casarola è poco distante dal podere dei miei, in un ambiente appenninico molto contiguo e da me molto sentito): mi interessava questa ipotesi del grande progetto, anche se totalmente diverso da quello che penso si debba fare, perché in lui c’è una struttura sequenziale, una specie di narrazione della propria identità, in senso proustiano naturalmente, mentre io miravo alla struttura sereniana, a vuoti e pieni, di cui si diceva prima. Tra l’altro, si tratta di due autori molti amici tra di loro, differenti ma uniti da molti punti di vista, come dimostra il loro meraviglioso epistolario. Due autori che sono anche, l’uno più esplicitamente e l’altro meno, determinanti per la stessa storia editoriale della poesia del Secondo Novecento: Mondadori e Guanda-Garzanti…». Restando sulla traiettoria parmigiana, gli propongo il nome di Bacchini. «Certo! Anche Bacchini fa parte di quell’esperienza, ma con una capacità di essersi distanziato dal maestro Bertolucci sorprendente. Lui ha trovato, e non in giovane età, la sua voce, la sua struttura filosofica, il suo straordinario modo di combinare la scienza all’intensità sentimentale. Sì, da una parte Giampiero Neri e dall’altra Bacchini li ritengo, come si dice, due maestri in ombra».

Lascio, a questo punto, che la chiacchierata si apra e si dirami come un delta intricato, fitto di nomi, intrecciando diverse generazioni. Si parla di Magrelli e soprattutto di De Angelis, un autore che si rivela sempre più, storicamente, decisivo per gli scrittori successivi, poi ancora di Cucchi («forse l’unica altra personalità di quella generazione che resta determinante, anche in virtù degli autori che ha alle spalle, di cui dicevamo prima, e di cui si fa trait d’union attivo, non passivo»), ma anche di Buffoni, altro poeta che ha scavalcato percorsi generazionali, e di Viviani, e altri ancora. Mi chiede di Simone Cattaneo, poi, perché ricevo proprio una telefonata da Lorenzo, suo nipote. Gli spiego che ogni generazione, forse, deve pagare un tragico tributo in tal senso, e lui conferma, ricordando i nomi di Pagnanelli, Villa, Reta…

Non voglio scivolare su accenti patetici, però; del resto è facile confondere piani diversi e riversare nella poesia il male di vivere. Sarebbe una semplificazione comoda e ipocrita. Cerco quindi una conclusione meno cupa, ma mentre parlo ho la netta sensazione che proprio di questo, non altro, abbiamo parlato finora: di come la poesia sia intima e insieme compenetrata da un pudore assoluto («non mi interessano, come poeta, le intermittenze del cuore, e per questo non sono attratto dalla scrittura narrativa, dalla costruzione di profili psicologici», mi aveva ribadito Riccardi, enucleando l’intendimento filosofico della sua opera); di come la poesia, per forza di umiltà, pretenda che l’avventura sia vissuta fino in fondo senza compromessi e senza distrazioni rispetto alle apparenze mondane (il successo del presente, la risibile carriera del poeta); di come il suo progetto abbia a che fare con il destino di una persona; di come dovrebbe, fatica su fatica, garantire uno sbocco di felicità. Una felicità disperata, a volte.

Così, quando mi alzo e lo saluto, ripenso a quello che tengo ancora con me, nascosto sotto i libri di cui mi ha fatto dono anche questa volta. Al momento di uscire dal palazzo, sono investito da un calore e da una luce ancora estiva, sorprendente. Ah, «quest’ora di settembre in me repressa / per tutto un anno»… Sollevo la borsa, la stringo sottobraccio come «la volpe rubata che il ragazzo / celava sotto i panni e il fianco gli straziava, / un’arma che si reca con abuso»…

E sorrido.

(Milano, giugno-settembre 2011)

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!